2023-04-28 10:59:42 來源:防城區實施鄉村振興戰略指揮部辦公室

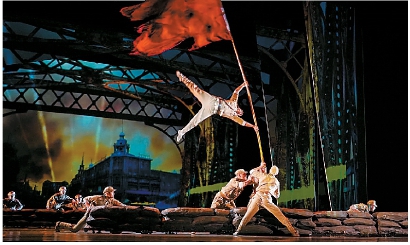

(相關資料圖)

(相關資料圖)

近年來,防城區以推進“聯建聯治聯產”黨建示范帶建設為抓手,以握緊“糧袋子”充實“錢袋子”作為現代農業發展的目標,因地制宜改造撂荒鹽堿地發展農業產業,在科技興農、科技惠農上不斷探索,在市內首次成功種植海水稻,打造“以種植為基礎、生態為依托、旅游為引擎、富民為根本”的稻漁綜合種養產業示范區,不斷延伸一二三產業鏈條,實現了農業增效、農民增收、農村增綠的逆襲式發展,走出了一條具有濱海特色的黨建引領鄉村振興之路。

積極改造,鹽堿地變身豐收田

防城區積極改造并利用鹽堿地,率先在茅嶺鎮崠軍村創新發展海水稻產業,將昔日無人問津的鹽堿地“變廢為寶”,成為農民致富的“聚寶盆”。一是攻堅核心技術,促進成果轉化。為激活鹽堿地發展潛能,大力發展海水稻種植產業,崠軍村黨支部多次組織到區內外海水稻種植基地考察,引進優質海水稻。在相關部門及“海水稻之父”陳日勝專家指導下,2019年試種40畝海水稻首獲成功,當年就為崠軍村集體經濟增收16萬元。經過不斷攻堅核心技術,海水稻畝產量節節攀高。2020年11月,對收割的海水稻實地測產,海水稻平均畝產濕谷達934.76斤,比普通水稻增產300多斤,每畝產值2330元,扣除種苗、肥料和人工等成本,每畝純收入達1300多元。2021年,崠軍村集體經濟收入達37萬元,創歷史性新高,有力帶動了群眾增收致富。為此,作為領頭雁的崠軍村黨支部先后獲評“自治區先進基層黨組織”“五星級農村基層黨組織”等榮譽稱號。二是拓寬“藏糧于地”,提升“藏糧于技”。防城區深入實施國家糧食安全戰略,堅守谷物基本自給、口糧絕對安全的戰略底線,進一步拓寬“藏糧于地”的空間,提升“藏糧于技”的儲備能力,強化種糧科技支撐,重拳治理耕地撂荒現象,狠抓鹽堿地復種,持續提高糧食安全綜合保障能力。高效起用原拋荒的土地,持續打出“組合拳”,推行“村集體(或業主、種植能手)+農戶”的流轉模式,全面發動村民“管好自家田、種好自家地”。落實國家各項糧食惠農政策,開展實用技術培訓,增強農戶種植糧食作物的積極性。通過以點帶面,實現科技助農,促進農業“科技+”融合,不斷提升海水稻產能。目前,推動以海水稻為主的鹽堿地農作物種植面積擴大至1000多畝。提質增效,讓“紅”色產業進行“稻”底

防城區堅持“品牌引領、產品發聲、市場驅動、產業共榮”理念,持續將發展海水稻產業落腳到惠民生上,大力推進海紅米特色產業,建立“市場+公司+合作社+基地+農戶”的產銷模式,進一步拓寬農民增收渠道。一是示范帶動,賦能“紅”色添動力。以發展為“綱”,黨建為“領”,立足優勢,充分發揮“海水稻+”效應,加快建設以崠軍村為核心“茅嶺海紅米”海水稻種植產業園區,推進產業提質增效,凝聚起鄉村振興的磅礴力量。積極推行“黨建+”模式,激活紅色引擎,在茅嶺鎮全面鋪開種植海水稻,發揮致富能人的帶頭作用,實現從“村民協同”到“村村抱團”,整合資源打造高標準海水稻種植基地,打響“茅嶺海紅米”品牌。二是深挖資源,延長“紅”色產業鏈。深挖海紅米的價值,盤活中央扶持資金80余萬元在崠軍村建立茅嶺鎮農副產品加工基地,開發海紅米粉、海紅米糊、海紅米螺螄粉等多種深加工產品,形成“種植—加工一銷售”一體化轉變。借助“線上平臺+線下”銷售模式,持續推動消費扶貧,擴大海紅米的銷售途徑,提升農產品附加值,提高產品競爭力,形成種植、運輸、分揀、分級、加工、包裝、銷售、服務一條龍“紅”色產業鏈,推動形成“一村一品”產業格局。創新發展,讓現代農業華麗蝶變

防城區通過大力開展一產循環種養、二產加工銷售、三產文化旅游,推動海水稻全產業鏈協同發展、深度融合、做大做強。一是循環發展,實現綜合效益最優化。積極探索,率先在防城港市發展禾蟲養殖產業,通過發展“海水稻+鱸魚+禾蟲”等養殖模式,促進農業生態系統的綠色良性循環,在保證水稻產量的同時還能增加鱸魚、禾蟲銷售兩項收入,實現“一水多用、一地多收”,取得最大的經濟效益和最優的生態效益,擦亮綠色發展新名片。二是融合發展,構建“海水稻+”產業化生態圈。按照“因地制宜,突出優勢,強化基礎,壯大產業”’基本思路,積極圍繞旅游、體驗、文化、產業、生態等要素持續融合發展。結合鄉村特色產業資源,發展新型農旅綜合體,推出稻漁綜合種養示范基地、鱸魚加工基地。以濱海田園風光為基礎,打造提升“兩高”沿線風貌,發展全域特色鄉村旅游路線,建設農業休閑、文旅體驗、特色餐飲等三產融合的產業化生態圈,推動傳統農業向現代農業“華麗蝶變”。

關鍵詞:

(相關資料圖)

(相關資料圖)

營業執照公示信息

營業執照公示信息