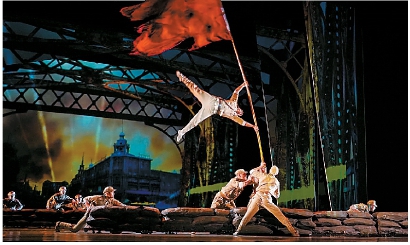

今年的春晚節(jié)目《聽我說》中,在技術(shù)合成的稻田和花海背景中,虛擬歌手洛天依從蓮花中翩然降落舞臺,與月亮姐姐及歌手王源并肩歌唱。果不其然,“洛天依上春晚了”在除夕夜成為熱搜,引發(fā)了一輪對于年輕,小眾文化的討論。

洛天依,一個用虛擬技術(shù)合成的人物形象,其本體是一個“會唱歌的程序”——在一款叫做“聲庫”的軟件中,只要輸入曲譜和歌詞,她就能唱出來。再配上用全息投影、AR(增強現(xiàn)實)等技術(shù)打造的形象,洛天依應(yīng)運而生。2013年,洛天依第一次出現(xiàn)在有“二次元春晚”之稱的“B站拜年紀(jì)”上,此后逐漸在年輕人的圈子里獲得越來越多的關(guān)注。她單純可愛、永不衰老,他們可以讓她唱自己想聽的歌曲、換上自己喜歡的衣服。當(dāng)洛天依出現(xiàn)在舞臺上時,她就只屬于每一個喜歡她的人。

可以說,洛天依的背后,是整整一代在互聯(lián)網(wǎng)時代成長起來的Z世代(指在1995年至2009年間出生的人)所追求的全新的審美取向。不知觀眾有沒有注意到,在洛天依登場之前,一群孩子正戴著VR(虛擬現(xiàn)實)眼鏡跳舞。對于這群Z 世代而言,虛擬偶像今后也許會是司空見慣的事物。

而春晚作為一檔國民級節(jié)目,承載著人們對于過年的集體記憶,也標(biāo)示著國家層面的文化導(dǎo)向。它可以預(yù)示某種風(fēng)格的流行,也影響著一代人的審美偏好。譬如,1987年春晚,費翔演唱的《冬天里的一把火》便燒起了一股“費翔風(fēng)”。春晚黏合著不同年齡和階層的觀眾,我們對它的期待,從來不只是主流文化的機械展示,而是擁抱變化、擁抱新生,比普羅大眾更先一步探到潮流的風(fēng)向標(biāo)。它應(yīng)該是時尚的、先鋒的,甚至可以是有爭議的。

因此,幾年時間內(nèi),洛天依從“B站拜年紀(jì)”走向春晚,這不僅意味著小眾文化對主流文化的“破圈”出擊,更是兩者之間的一種交流和互動。洛天依在春晚的登場,不是春晚對年輕人口味的迎合,恰恰相反,春晚發(fā)揮了自己獨特的標(biāo)桿作用,將原本只流行于年輕人中間的小眾文化推向了主流的視野。

或許有人覺得,后現(xiàn)代的二次元文化是碎片的、松散的、轉(zhuǎn)瞬即逝的,但卻忽略了其背后的嚴(yán)肅主題和運行機理。因而,當(dāng)家中的長輩詢問那個飛來飛去的小女孩是誰時,便是時候向他們介紹虛擬歌手洛天依了。(蘇報融媒評論員 宋巧鳳)

營業(yè)執(zhí)照公示信息

營業(yè)執(zhí)照公示信息